こんにちは、カナちひ(@kana_chihi)です。

テレワークやオンライン会議が日常になった今、「“ちゃんと映ること”や“話しやすさ”の大切さを感じる場面が増えてきました。

今回紹介する「OBSBOT Meet 2」は、そんな現代のコミュニケーションにぴったりな、スマート機能と高画質を手軽に取り入れられるWebカメラ。

コンパクトなのに4K対応、AIによる自動フレーミングやジェスチャー操作も搭載していて、「小さい=簡易的」というイメージを、いい意味で裏切ってくれる、そんな一台です。

この記事では、実際にOBSBOT Meet 2を使って感じた魅力や使い心地を、エントリーモデルの「Meet SE」との違いも交えつつ、じっくりレビューしていきます。

環境にすっと馴染む OBSBOT Meet 2

実際に手にして感じたのは、その小ささと軽さ。

外付けのWebカメラって、どこか無骨でデスクで浮いてしまう印象があったのですが、OBSBOT Meet 2はインテリアっぽい佇まいで、デスクに“すっと馴染む感じ”があるんですよね。

今回、僕が選んだのはスペースグレイという黒に近い落ち着いた色味のモデルなんですが、長方形のシンプルな形状と相まって、よりコンパクトに感じます。

実際、重さは約40gほどしかなく、まるでトイカメラのような可愛らしさ。

OBSBOT Meet 2 の主なスペック

| OBSBOT Meet 2 | |

|---|---|

| 外観 |  |

| 本体サイズ | 56.7 × 38.1 × 43mm |

| 重量 | 40.5g |

| センサー | 1/2インチ CMOSセンサー |

| レンズ | F1.8 / 視野角:86.5° |

| 映像解像度 | 最大4K @30fps、1080p@60fps |

| HDR対応 | ◯ |

| オートフレーミング | AIによる人物検出 (シングル / グループ対応) |

| ズーム | 最大2倍デジタルズーム |

| マイク | デュアル全指向性マイク |

| 接続端子 | USB-C |

| 電源 | USBバスパワー |

| 対応OS | Windows 10以降 / macOS 11以降 |

| 専用ソフト | OBSBOT Center |

| マウント方式 | マグネットクリップ / 1/4インチ三脚ネジ穴 |

| Check |

そんなミニマルな見た目に反して、機能性かなり充実。

4K解像度やAI機能、専用の制御アプリまで用意された、贅沢な仕様になっています。

本格的だけど、それを感じさせないさりげなさって、どこかApple的で所有感までしっかり満たしてくれます。

設置も自由に、どこにでも馴染む

本体とマウントはマグネットでくっつく仕様で、こんな感じに、ノートPCやモニターに簡単に取り付けられます。

さらに、底面には1/4インチの三脚穴もあって、卓上三脚上や照明スタンドなど、さまざまな場所にも設置が可能。

カメラとマウントが物理的に分離していることで、ちょっとした角度調整も手軽にできるし、目線の高さにも合わせやすい。

Webカメラを置く位置に悩まなくて済むので、「たまに気分で画角を変えたい」なんて時にも、便利だと思います。

ケーブル1本、すぐ使える手軽さ

電源やPCとの接続はもちろんUSBケーブル一本で完結。

ドライバのインストールも不要で、接続すればすぐに使える手軽さも魅力です(Windows / Mac両対応)。

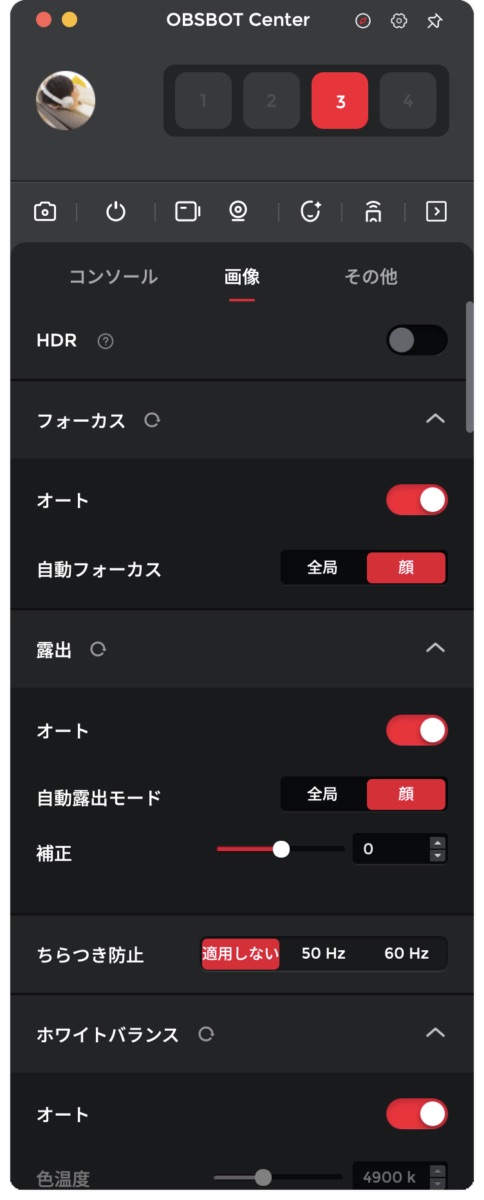

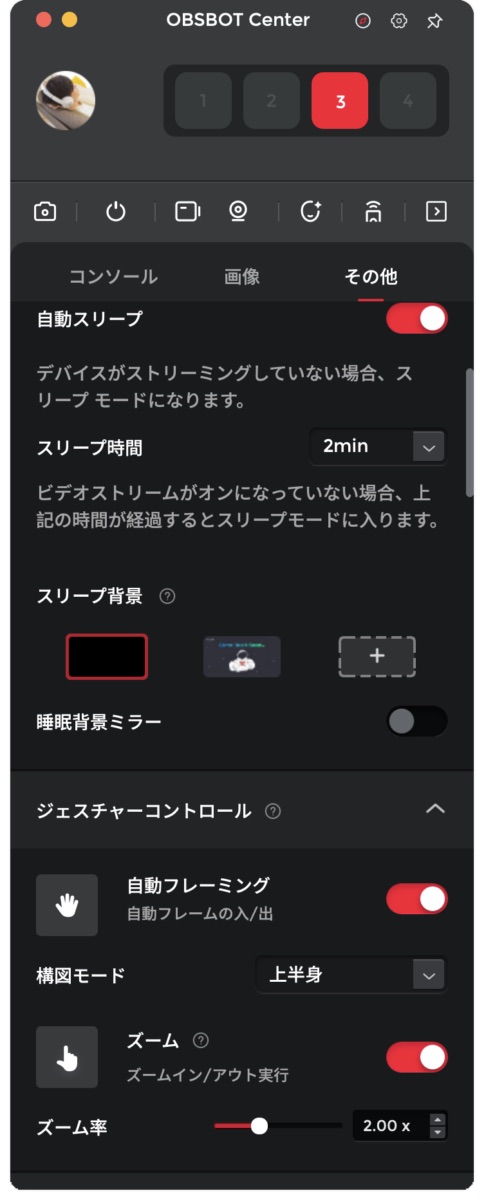

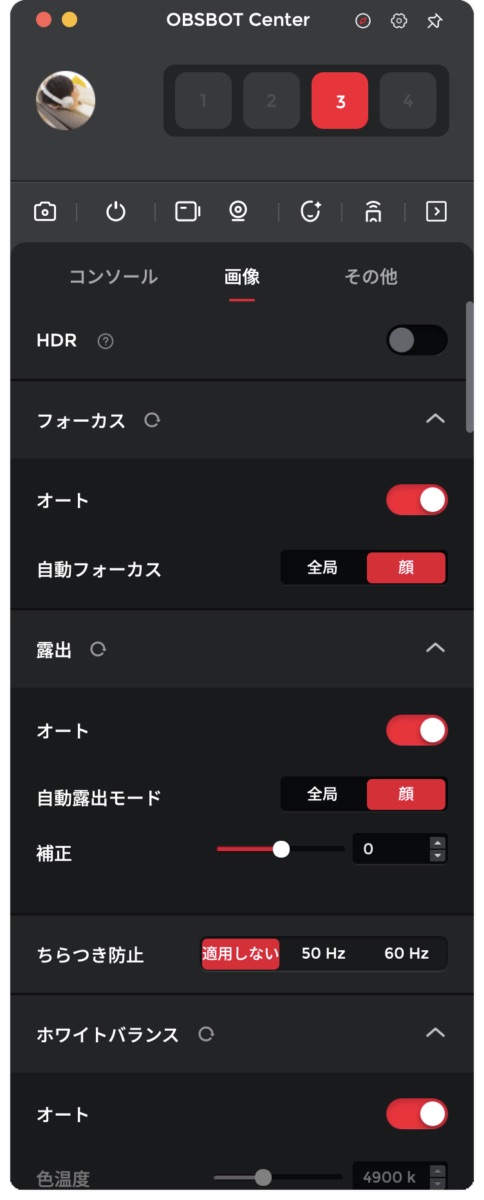

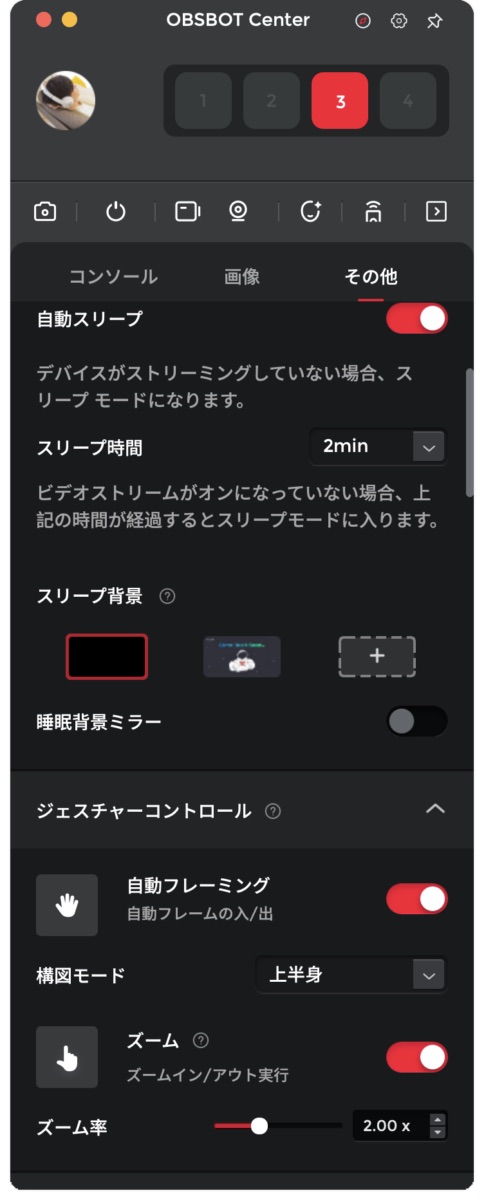

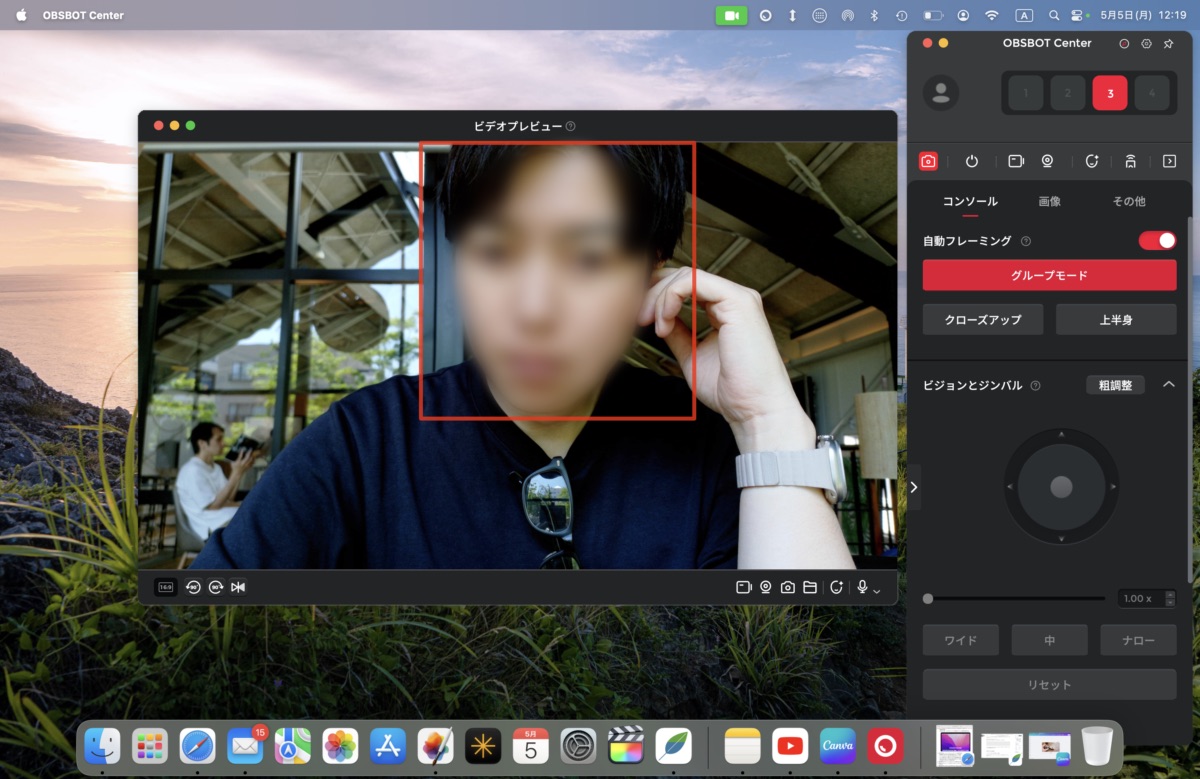

さらに、専用アプリ「OBSBOT Center」を使えば、画角の微調整やAIの動作設定、ジェスチャー機能のカスタマイズなども細かく調整可能。

最初設定のままでも充分美しい映像ですが、美肌効果を加えたり、自然な感じで顔をほっそり見せたりと、自分好みに最適化していくのもまた楽しいプロセスだったりします。

コンソール画面の一例

ちなみにこのOBSBOT Center、アプリ内の各操作にショートカットキーが割り振られていて、左手デバイスとの相性も抜群。

ワンタッチで画角を切り替えたりズーム操作を行ったりと、作業の流れがかなりスムーズになるので、配信などで使う予定であれば、ざひ試してみてください。

静かに馴染む、道具としての美しさ

派手さはないけれど、静かに整っている。OBSBOT Meet 2をデスクに置いたときの印象はそんな感じ。

マットな質感とシンプルなフォルムは、どんな空間で使っても雑音ににならなくて、すっと馴染んでくれます。

こんな風に「置きっぱなしでも気にならないな」と思えるガジェットは、意外と少なかったりするんですよね。

使わないときに被せておけるレンズカバーも付属しているんですが、こちらも実にシンプル。

マグネットでパチっと装着するだけで、無駄がありません。

普段の生活に溶け込みながら、必要なときにはちゃんと応えてくれる。そんなバランス感や安心感も、このカメラの魅力のひとつだと思います。

ちょうどいい位置に 自然に収まる映像

Webカメラにとって画質以上に印象を左右するのが、「明るさと構図」。

そのあたりの“ちょっと手のかかる部分”を、全部任せられるのが、Meet 2の大きな魅力。

小さなボディにギュッと詰まった”映像へのこだわり”を紐解くと、このWebカメラの個性が見えてきました。

明るく、きれいに、いつもの自分を

OBSBOT Meet 2は、最大4K@30fpsの高解像度に対応。肌の質感や背景のボケ感までくっきりと映し出してくれます。

Webカメラとしては大きめの1/2インチCMOSセンサー&F/1.8の絞り値で、「ちょっと光量が足りないかも」という環境でも、顔が暗く沈むことなく、クリアで自然なトーンを維持してくれる点はとても頼もしく感じます。

PCの内蔵カメラとは明らかに違うこの描写力も、OBSBOT Meet 2を容作る魅力のひとつだと思います。

動いても、ちゃんと画になる

そしてこのカメラのいちばんの特徴といえるのが、AIによる自動フレーミング機能。

画角の中で人の動きを検出し、常に自分がフレームの中央に収まるよう、自動で構図を整えてくれるんですが、これが本当に便利。

ふいに立ち上がってホワイトボードで説明するときも、カメラがその動きをしっかり追いかけてくれます。

動きも自然で、“カメラを意識しないで話せる”というのは、思いのほか快適なんですよね。

- シングルモード:1人用のトラッキング(話し手を自動で追従)

- グループモード:複数人でも、全員が画角に収まるよう調整

- クローズアップモード:顔をクローズアップして追従

- 上半身モード:上半身固定で追従

というように、用途に合わせてモードを切り替えることで、仕事でもプライベートでも思いのままに使える柔軟さも嬉しいポイントです。

操作も、手のひらひとつで

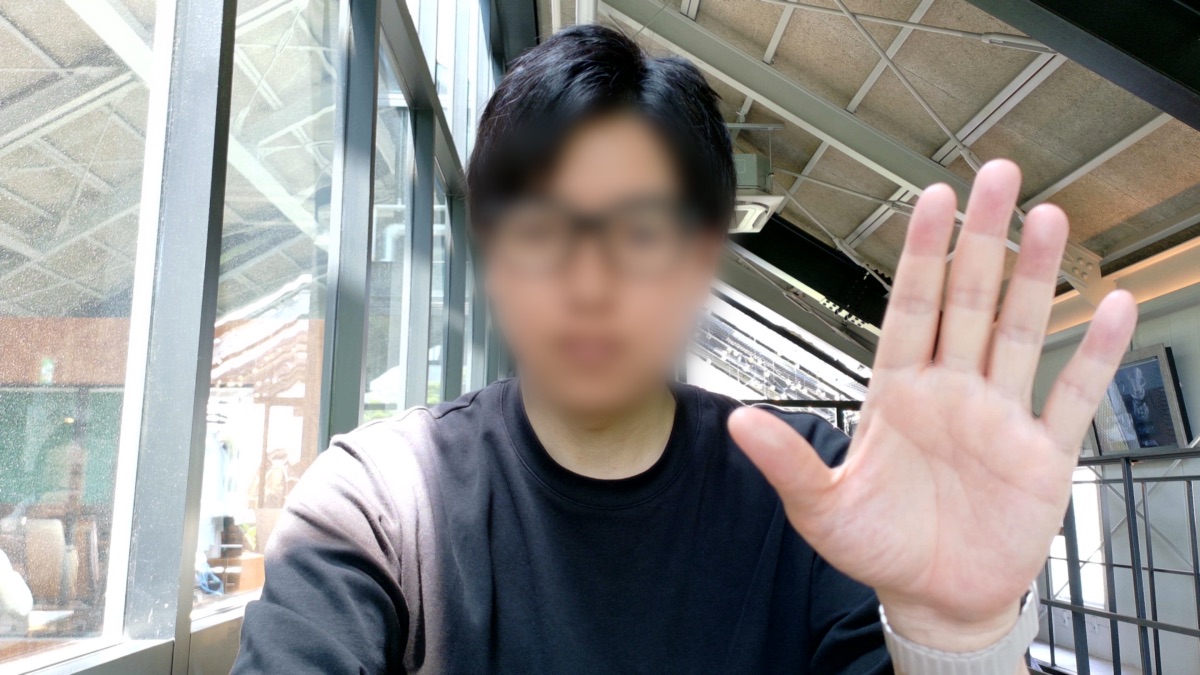

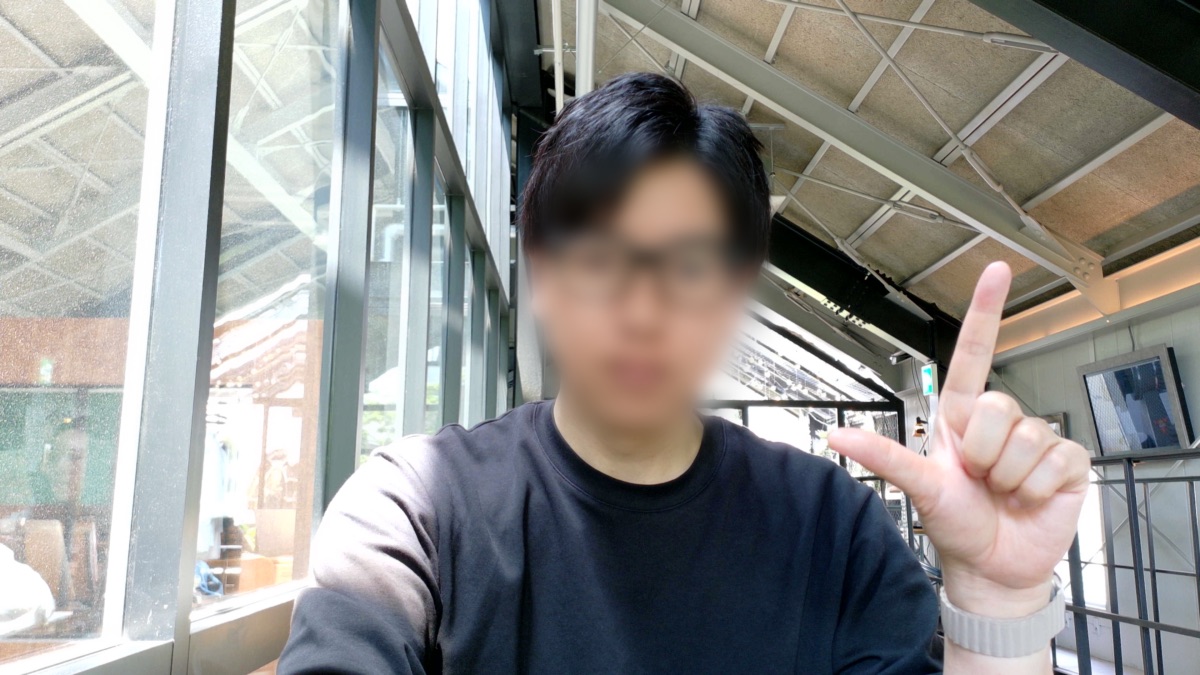

OBSBOT Meet 2には、手の動きで操作できるジェスチャーコントロール機能も搭載。

たとえば以下のような操作が可能で、2〜3秒ほど静止させると自動的に反応してくれます。

- 手のひらをカメラに向けて「フレーミングのロック / 解除」

- 手で”L”を作ることで「ズームイン / アウト」

打ち合わせや配信中にマウスを操作したり、アプリを切り替える必要がなくなる良いアイデア。

若干のタイムラグはありますが、認識精度も高く、初めて使ったときにはちょっとした未来感を感じて何度も試してしまいました。

SEと比べてわかる、それぞれの個性

Meet 2と並んで展開されているのが、兄弟モデルの「OBSBOT Meet SE」。

見た目もサイズ感もそっくりな2台ですが、実際に使ってみると「得意なこと・向いている使い方にしっかり違いがあるな」と気づきました。

まずは、性能的な違いを比較してみました。

| OBSBOT Meet 2 | OBSBOT Meet SE | |

|---|---|---|

|  | |

| イメージセンサー | 1/2” CMOS | 1/2.8” CMOS |

| 最大解像度 | 4K @30fps 1080p @60fps | 1080p @100fps 720p @150fps |

| オートフォーカス | ◯ (PDAF) | ◯ |

| ISO | シングルネイティブISO | デュアルネイティブISO |

| HDR対応 | ◯ | ◯ (Staggered HDR) |

| マイク性能 | デュアルマイク (ノイズリダクション&オートゲイン対応) | シングルマイク (ノイズリダクション&オートゲイン対応) |

| 重量 | 40.5g | 33.2g |

| 価格 | ¥19,800 | ¥13,440 |

Meet SEもAIフレーミングやジェスチャー操作といった賢い機能は変わらないんですが、画質面では「暗所耐性や映像の滑らかさを重視」した設計。

さすがに映像の解像感や色再現は、Meet 2のほうが上かなって印象ですが、動きのある場面では最大100fpsまで対応しているMeet SEが有利と言えますね。

- 高画質で“見栄えのする”映像を求めている

- プレゼン・録画・配信など、映像の質にこだわりたい

- ズームやグループ撮影でも画質を維持したい

- 滑らかな映像を重視(動きが多い会議や配信など)

- 映像よりも“機能性とコスパ”を重視したい

- 光が少ない場所でも明るく映したい

OBSBOT Meet 2 がしっくりきた理由

実際にOBSBOT Meet2をしばらく使ってみて感じたのは、スペックの良さだけじゃなく、日々のちょっとした使い方の中で“しっくりくる瞬間”が多いということ。

その理由をいくつか紹介します。

映りが整うと、話す自分も整う

ZoomやMeetに映る自分の映像を見て「もうすこし明るく映らないかな」と思ったこと、ありませんか。そんな悩みもOBSBOT Meet 2なら解決できると思います。

背景とのバランス、肌のトーン、全体の明るさ。全体的にうまく整っていて、マイナスの印象をうまく打ち消してくれます。

あと、やっぱり専用アプリ「OBSBOT Center」の恩恵が大きいんですよね。肌の調子を整えたり、顔痩せ効果といった”映りが良くなる”機能が充実していて、オンラインミーティングに臨むモチベーションを上げてくれます。

「そのためだけにメイクするのは面倒」という人にもかなり刺さりそう。

カメラ越しに自信を持って話すことができれば、相手の意識もきちんとこちら向いて、伝えたいことがしっかり伝わる。そんな”環境と気分を整える”のも得意なWebカメラだと感じました。

フレームのことを気にしなくていい

会議中、身振り手振りが多いタイプの人ほど、このカメラのAIフレーミングのありがたさを実感できると思います。

身を乗り出して話しても、少し体勢を変えても、OBSBOT Meet 2がきちんと画面の中に収めてくれるので、話すときに考えるとこがひとつ減ります。

特にプレゼン中は「次の資料はどれだっけ?」「時間は大丈夫かな?」「相手の反応は?」とか色々考えるとこも多いので、意識から”ひとつを削れる”というのは、想像以上に助かるんですよね。

一度慣れてしまうと「自動フレーミング機能のないWebカメラには戻れないな」と感じるほどです。

場所にしばられないという自由さ

OBSBOT Meet 2は約40gと非常に軽く、しかもマグネットで簡単に取り外しができるので、「今日は別の部屋で使いたいな」というときにも、ケーブル一本で簡単に設置が可能。

たとえば、窓際の明るい場所に移動してオンライン講座をしたり、コワーキングスペースのブースで使ったりしても、“わざわざ持ってきた感”がなく当たり前のように使えます。

こんな風に、ちょっとポケットに入れて簡単に持ち出せるWebカメラって意外に多くないと思います。この自由さもMeet 2を導入する大きなメリットだと思います。

もちろん、持ち出す際はケーブルも忘れずに。

OBSBOT Meet 2 のちょっと惜しいところ

全体として完成度が高いOBSBOT Meet 2ですが、気になる点も少しだけありました。

どれも欠点とはいえないものですが、“ちょっとした引っかかり”みたいなものとして、記録しておきたいと思います。

それなりに熱を持つ

ひとつ目は、使っているときの熱。ふと手を伸ばして触れてみると、けっこう熱いと感じることがあります。

実際に1時間ほど使ってみても、熱暴走や動作に支障が出るなんてことはなかったのですが、本体がコンパクトなぶん、排熱が少し心配ではあるんですよね。

あと、MacBookのバッテリーの減りもいつもより早くなっている気がするので、出先での打ち合わせや長時間の会議で使う場合は、なんらかの電源は確保したいところ。

少し荷物は増えますが、外出先で使う機会が多いなら、PC充電が可能なモバイルバッテリーと一緒に運用するのがおすすめです。

本体側にはマグネットがない

僕も以前から愛用しているOBSBOT Tiny 2は、本体側にもマグネットが内蔵されていて、マウントなしでも金属面に貼り付けられるんですが、Meet 2は非対応。

外出先で恩恵を感じる機会は多くないですが、こんな風にちょうど見つけたスチール製の柱なんかに載せたいってとき、マグネットがあると結構便利なんですよね。

OBSBOT Meet 2のマウントはあくまで、「引っ掛けて使うスタイル」。

もちろんノートPCではそれで十分なんですが、たとえば以下のようなモニターライトと併用したいとき、上にスチールプレートを貼って取り付けられるともっと運用しやすいなと感じました。

Meet 2とSE|映りと使い方で考えるふたつの選択肢

Meet 2とSE。どちらもコンパクトで扱いやすく、AIフレーミングやジェスチャー操作といったスマートな機能がしっかり詰まっているんですが、実際に使い比べてみると、解像感・映像の雰囲気・マイク性能などにちゃんと差があって、何を重視するかで選択肢も変わってきそう。

ここでは、僕が両方使ってみた感想から、どんな人にどちらが合うかという視点で、選び方のヒントを紹介します。

映像にこだわりたい人は「Meet 2」

Meet 2は、“映像としての完成度”を重視する人にぴったりの一台です。

4K/HDRで再現される映像は解像感も高く、さまざまなシチュエーションで活躍できる設計になっています。

- Web会議やプレゼンでしっかりした印象を与えたい

- 映像の明るさ・自然な色味・解像感にこだわりたい

- 講義動画やYouTubeなど、記録用の撮影にも使いたい

また、デュアルマイクで音声もクリアに拾ってくれるので、声を届けるという点でも安心感が高いです。

反面、最大1080pにまでしか対応していないZoomなどで使うにはオーバースペックなので、オンラインミーティングメインという人には、ややコスパが落ちるかも。

データ量も増えるので、通信環境の影響を受けやすいという点にも注意したいですね。

コスパで選ぶなら「Meet SE」

Meet SEは、“AI機能付きのWebカメラを手頃に使いたい”という人に向いているモデル。

AI機能はMeet 2と変わらないことを考えると、「1万円ちょっと」という価格は間違いなく高コスパだし、1080pという解像度も一般的には必要充分。

- 日々のZoom会議やGoogle Meetがメイン

- 機能の実用性や価格とのバランスを重視したい

- 動きのあるシーンでも滑らかに映したい

最新モデルだけあって、最大100fpsの高フレームレートや、デュアルネイティブISOなど、Meet 2より進化している点もあって、単なる廉価版ではないというのも嬉しいポイント。

予算を抑えつつ、“少し良いもの”を取り入れたい人には、ちょうどいい選択肢だと思います。

もっと上を目指すなら、「Tiny 2」という選択肢も

ちなみに、もっと本格的な映像品質や追従性能を求めるなら、物理的にカメラが動いて被写体を追いかける「OBSBOT Tiny 2」という選択肢もあります。

実際、僕はこのWebカメラをメインに使っているんですが、映像の鮮明さやマイクの表現力、設置自由度まで含めてワンランク上の仕上がり(そのぶん、価格はお高め)。

配信や本格的なプレゼン、YouTube収録といった、Webカメラの枠を超えた使い方もできる、まさに最強のWebカメラです。

予算が許すなら、Tiny 2はとても頼もしい存在になってくれると思います。

まとめ|Webカメラに、ちょっと未来を足してみる。

というわけで、OBSBOT Meet 2を中心に、兄弟モデルのMeet SEや、上位モデルのTiny 2との違いも交えながらレビューしてきました。

両者に共通するのは、「ほとんどのことは、カメラまかせでOK」という手軽さ。

特にAIによる自動フレーミングやジェスチャー操作は、一度使うと、もう普通のカメラには戻れなくなるほど表現力を上げてくれる便利な機能です。

そのうえで、自分の用途やこだわりに合わせてモデルを選べるというのも、このシリーズの大きな魅力。

- より高画質で自然な映像を求めるなら「Meet 2」

- 手軽さとコスパを重視するなら「Meet SE」

- さらに本格的な映像表現や配信用途を視野に入れるなら「Tiny 2」

日々の会議を少し快適に。

ちょっとした配信や講義動画を、より“伝わる”映像に。

そんなさりげないアップデートを求めている方に、OBSBOT Meet 2はきっと応えてくれるはずです。

以上、カナちひ(@kana_chihi)でした。

コメント