以前、子供のスマホデビューに格安AndroidスマホとLINEMOの組み合わせをお勧めしました。

この組み合わせは確かにコスパは最強なのですが、小学5年生の長女はともかく、8歳の次女に持たせることを考えるとOSの違いから少し管理しづらい面があり、結局約1週間で僕と同じiPhoneに機種変更しました。

カナちひ

カナちひこの記事ではiPhoneユーザーの僕が実際にAndroidスマホとiPhoneを子供に持たせてみて「やっぱりiPhoneが正解!」と感じた8つの理由を紹介したいと思います。

子供のスマホデビューの機種で迷ってる方はぜひ最後までお読み頂ければ幸いです。

子供にiPhoneを持たせるメリット

子供に初めてスマホを持たせる際に安価で種類も豊富なAndroidスマホにするか、少し費用はかかってもiPhoneにすべきか迷う方は多いのではないでしょうか。

ここでは実際に両方持たせてみた親の目線で、価格差を上回ると感じたiPhoneゆえの8つのメリットを中心に紹介していきたいと思います。

- 無料通話はFaceTimeが最適解

- AirDropでの写真共有が超便利

- 位置情報が即座に把握できる

- 購入アイテムの共有が可能

- アプリやサービス購入時の承認機能

- 使用時間の把握&制限も可能

- アクセサリが豊富で自由にアレンジできる

- 後々を考えるとiPhoneが無難

無料通話はFaceTimeが最適解

LINEなどのアプリを使えば異なるキャリア、OS間でも無料通話は可能です。ただやや通話品質が低く、聞き返しが多くなったり少しストレスを感じる場合も。

しかしiPhoneの標準アプリ「FaceTime」を活用することで、通常の電話とほぼ変わらない品質で無料通話やビデオ通話が可能になります。

もちろん使用時にパケット通信が発生しますが、通話1分あたりの通信量は実測値で約0.6MB*(ビデオ通話は約8.5MB/分)と、よほど無料分の少ないプランでない場合は気になるレベルではありません。*1GBでおよそ28時間の通話が可能

iPhone同士ならもはや通話プランは不要と言ってもいいかも知れませんね。

AirDropでの写真共有が超便利

家族間の写真や動画、見ているWEBページの共有にAirDropが使えるのは非常に有利です。

もちろん写真などはOSが違ってもLINEやOneDriveなどのクラウドストレージを活用すればやり取りは出来るのですが、やはりダイレクトに共有できるAirDropは替えの効かない超便利機能です。

- 最大862.5MB/sec(6.9Gbps)の超高速通信で動画もスイスイ送れる

- 端末間で直接送受信するのでパケット代がかからず圏外でも使える

正直、AirDropが使えるだけでも多少の価格差には目をつぶってiPhoneを持たせる価値があると感じます。

位置情報が即座に把握できる

万が一の際はもちろん、よく物を失くす子供に持たせる以上、位置情報の把握は必須条件です。

iPhone↔︎Android間でもGoogleアカウントから位置情報を探すことは出来るのですが、同じiPhoneなら「探す」アプリで即座に位置情報を確認できます。

なお、紛失時は親のiPhoneから「紛失としてマーク」することで、子供のiPhoneのApplePayを無効したり端末上にこちらの連絡先を表示することも可能です。

購入アイテムの共有が可能

子供のiPhoneを「ファミリー共有」することで、家族が購入したコンテンツ(アプリや音楽、書籍など)を共有できます。

僕が登録したApple ArcadeやApple TV+などのサブスクプランも子供に共有できるのでとても経済的です。(もちろんコンテンツはiPhone毎に個別にDL可能)

購入アイテムの共有方法

[設定]>[ユーザー名]>[ファミリー共有]>[購入アイテムの共有]>[購入済みアイテムをファミリーと共有]をON

アプリやサービス購入時の承認機能

「ファミリー共有」の「承認と購入のリクエスト」を有効にすることで、子供がアプリをダウンロードしたりサービスを購入する際には事前に管理者の承認が必要となります。

ややしめつけ感もありますが、勝手に不健全なアプリをDLしたり、有料コンテンツを購入することを予防できるので子供を危険から遠ざけるという意味で必須の機能と言えます。(リクエスト先は管理者の他、もう1名追加することが可能)

「承認と購入のリクエスト」の設定方法

[設定]>[ユーザー名]>[ファミリー共有]>[承認と購入のリクエスト]> 対象のファミリーメンバーを選択 >[承認と購入のリクエスト]をON

iPhoneは基本的にApple社の審査を通過し、AppStoreで提供するアプリやサービスしか使えない仕様のためセキュリティ面でも安心です!

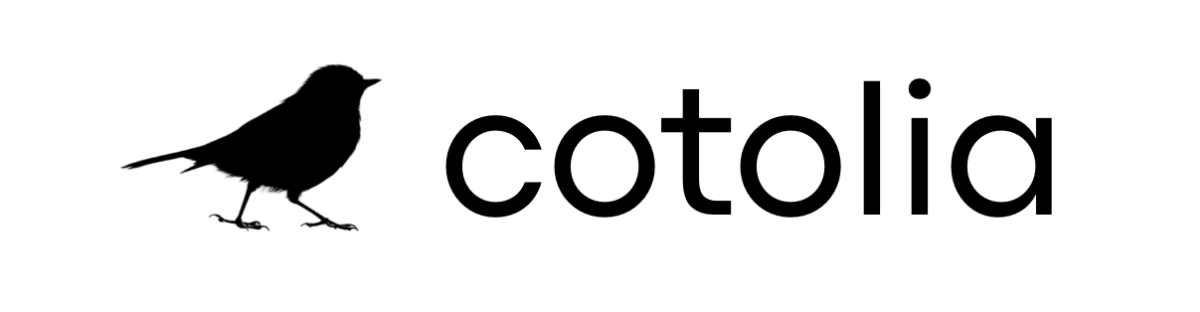

使用時間の把握&制限も可能

子供にスマホを持たせる上で紛失リスクと同じくらい心配なのがスマホへの依存です。

タブレットを使ってリビングでYouTubeを見ているうちは把握できますが、スマホを子供部屋に持っていかれると他のことを疎かになるほど使い過ぎてしまいそうで心配です。

子供に分別がつくまでは「スクリーンタイム」で、使用時間を確認したり制限したりスマホとの上手な付き合い方を教えることも大切かもしれません。

- 日別の使用時間(アプリ毎)

- 持ち上げ回数と最初に使用したアプリ

- 通知回数とそのアプリ

「スクリーンタイム」ではその他、アプリの使用時間やストアでの購入可否、パスコードの変更制御などコンテンツ毎に詳細な制限設定が可能です。

アクセサリが豊富で自由にアレンジできる

子供にスマホを持たせる際は液晶保護ガラスとケースはほぼ必須ですが、iPhoneはその他のアクセサリも種類が豊富で子供の好みで自由にアレンジ可能です。

特にiPhoneケースはアパレルショップや雑貨店でも販売されておりファッションの一部として選べる点はiPhoneの優位性と言えます。

娘たちは自分の気に入ったものはちゃんと大事にするので、自分たちで選んだケースを与えることで機能以上の保護効果を期待しています。

後々を考えるとiPhoneが無難

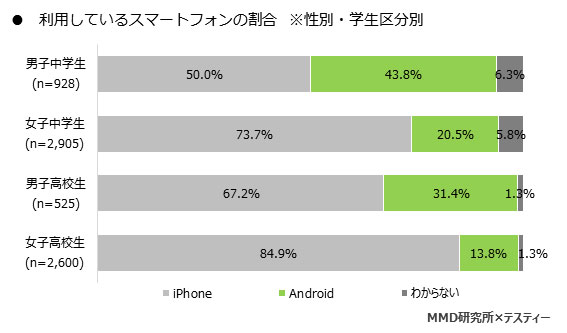

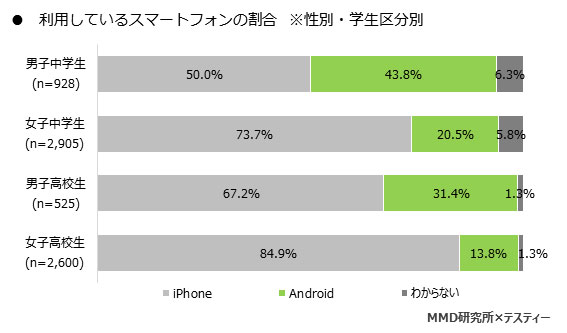

ある調査では高校生、特に女子のスマホシェアはiPhoneが85%と圧倒的多数だそうです。

周りの友達たちがiPhoneを持ち始めるとどうしても「皆んなと同じものがいい」と考えるのが子供心。

親としては同調圧力に屈して欲しくはない気持ちもありますがですが、スマホに関しては周りと同じ方が何かと便利なのも事実です。

ゆくゆく買い換えてもいいのですが、初めから持たせる方が効率的ですし、僕自身が管理・サポートしやすいiPhoneの方が色々無難と言えそうです。

子供にiPhoneを持たせるデメリット

親がiPhoneユーザーであれば子供にiPhoneを持たせるデメリットはあまり感じないのですが、あえて注意しておきたい点を3つほど挙げてみたいと思います。

- 雑に扱うには端末価格がやや高価

- 拡張性がなく容量不足になりがち

- 制御や承認にはMacかiOSが必要

雑に扱うには端末価格がやや高価

スペックやメーカーにより1万円台から選べるAndroidスマホと比較すると、iPhoneはもっとも安いモデルで税込62,800円(iPhone SE)とやや高価です。

破損時や故障時の費用も正規修理は以下の通り高額ですので注意しましょう。

| 機種 | 画面のひび割れ(前面のみ) | 本体交換修理 |

|---|---|---|

| iPhone16 Pro MAx | ¥56,800 | ¥123,800 |

| iPhone16 Pro | ¥50,800 | ¥105,800 |

| iPhone16 Plus | ¥50,800 | ¥96,800 |

| iPhone16 | ¥42,800 | ¥87,800 |

| iPhone SE (第3世代) | ¥19,400 | ¥44,000 |

| AppleCare+ (全モデル共通) | ¥3,700 | ¥12,900 |

とはいえiPhoneはリセールバリューも安定しているので、機種変更時の下取りまで考えれば特別高価という訳ではないかも知れません。(壊さない前提ですが)

拡張性がなく容量不足になりがち

Androidスマホと違いSDカードが使えないため、iPhoneは後々容量不足になりがちです。(特に子供は写真や動画を撮りまくりますので・・・)

クラウドの容量にも限りがありますし定期的に外付けのSSDに移すのも面倒ですが、内蔵ストレージの大きいモデルは本体価格も高額です。

この拡張性のなさはiPhoneのデメリットと言えなくもありません。

制御や承認にはMacかiOSが必要

子供のiPhoneを制御する「ファミリー共有」はMac/iOSの専用アプリで、保護者がAndroidの場合は全ての管理機能は使用不可となります。(そもそも13歳以下のApple ID取得にはMacかiOSの端末が必須)

一部の機能とはいえ親のスマホによって制限があるという意味で両親ともAndroidをお使いの場合は注意が必要です。

子供のiPhoneの通信プランについて

子供のiPhoneに最適な通信プランとしては以下を考慮して選ぶと良いかも知れません。

- 通話可能なプランを選ぶ

- 3GB程度は使う前提で考える

- 上限を超えた場合の追加購入費用

万一のために通話可能なプランを選ぶ

まず気をつけたいのが、キチンと通話可能なプランを選ぶこと。

「どうせ通話はFaceTimeを使うしデータプランでいいか」と思われるかも知れませんが、iPhone以外から音声連絡ができないのは緊急時に危険です。(データプランはそもそも電話番号がない)

基本的にかけ放題的なものは必要ないと思いますが、従量制でも通話ができるようにしておきましょう。

3GB程度は使う前提で考える

これは経験上ですが、子供がスマホを使い始めると友達とのLINEや検索、皆んなで集まってゲーム等なんだかんだで毎月3GB前後は使ってしまいます。(もちろん通信量の大きいYouTube等は外で使えないよう制限していますが)

「とりあえず最低料金で」と考えていても、結局パケットの追加購入でお金がかかってしまうので、3GBを目安に料金比較をすることをお勧めします。

上限を超えた場合の追加購入費用

ある程度、節約させても夏休みやお出かけの多い月はどうしてもパケットが嵩んでしまいます。

通信プランの上限超過後は1GBずつ追加購入するのが無駄がなくお勧めですが、キャリアによって110円〜1,100円とかなり価格が違うので注意が必要です。

以下にメジャーなMVNOの最低料金プランと追加パケット購入価格などをまとめてみたのでご参考まで。

キャリア | 国内通話 | 最低プラン | 追加購入 | 3GB | 20GB | 無制限 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 金額 | 通信量 | 1GB | |||||

| ahamo | 5分無料 超過後 22円/30秒 | 2,970円 | 20GB | – | 2,970円 | 2,970円 | – |

| povo | 22円/30秒 | 0円 | – | 550円 | 990円 | 2,700円 | – |

| Y!mobile | 22円/30秒 | 1,980円 | 3GB | 1,100円 | 1,980円 | 3,278円 | – |

| 楽天モバイル | 22円/30秒 | 1,078円 | 3GB | – | 1,078円 | 3GB以上無制限3,278円 | |

| UQmobile | 22円/30秒 | 1,628円 | 3GB | 1,100円 | 1,628円 | 3,030円 | – |

| LINEMO | 22円/30秒 | 990円 | 3GB | 550円 | 990円 | 2,728円 | – |

| OCNモバイルONE | 22円/30秒 | 550円 | 0.5GB | 550円 | 990円 | 追加パケットで対応 | |

| イオンモバイル | – | 528円 | 1GB | 110円 | 858円 | 追加パケットで対応 | |

| NUROモバイル | – | 627円 | 3GB | 550円 | 627円 | 追加パケットで対応 | |

| IIJmio | – | 440円 | 2GB | 220円 | 660円 | 追加パケットで対応 | |

結局通信プランはどれがおすすめ?

各キャリアの通信プランは一長一短で最適プランを選ぶのは大変ですが、子供の通信プランを選ぶ3つのポイントを踏まえると、うちでも使っているLINEMOがおすすめです。

理由としては、通話も可能なプランで3GB付近の利用料がpovoと同額で一番安いから。

厳密にはpovoの方が安いのですが、流石に子供のトッピングを毎回するはめんどうなので、うちでは子供2人ともLINEMOを使っています。

ちなみに、とにかく価格を優先するならデュアルSIMで音声回線にpovo、データ回線にIIJioを使うという選択肢もあります。(この組み合わせなら最低料金440円で音声通話も可能|3GBでも660円)

まあデュアルSIM運用は制約もあるし、一般的にはやはりLINEMOかpovoを選ぶのがコスパ的にも一番だと思います。

まとめ

さて、子供のスマホデビューにiPhoneが最適な理由をまとめてみましたがいかがでしたでしょうか。

実際にAndroidと比較してみた結果、基本的にはやはり保護者と同じOSのスマホを選ぶ方が無難と言えそうです。

もちろんスマホ本体の購入価格も大事(落として壊すリスクも高いので)ですが、一方でうちの娘くらいの年齢だとまだフィルタリングや制限すべき機能も多く、結局は安心して利用できるかどうかを判断基準に置くほうが良いかも知れませんね。

子供のスマホデビューの機種で迷ってる方はぜひ参考にして頂ければと思います。

コメント